在物联网与人工智能的赋能下,公厕这一最基础的公共设施正经历着革命性蜕变。智慧公厕不仅承载着基本的卫生功能,更进化为城市服务的"神经末梢",通过数据感知、智能决策和人文关怀,重塑着城市公共空间的品质。

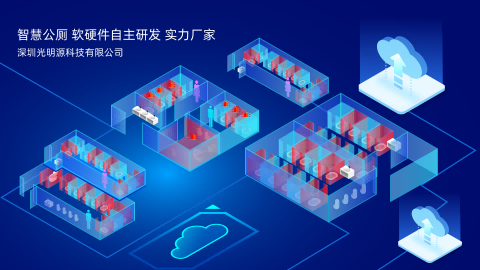

智慧公厕的技术架构可分为四层:

环境感知层:由多模态传感器构成监测网络。气体传感器采用金属氧化物半导体原理,能精准识别氨气、硫化氢等异味气体浓度;红外对射装置通过光束遮挡判断厕位占用状态,精度达98.7%;超声波流量计实现用水量实时监控,为节水策略提供数据基础。

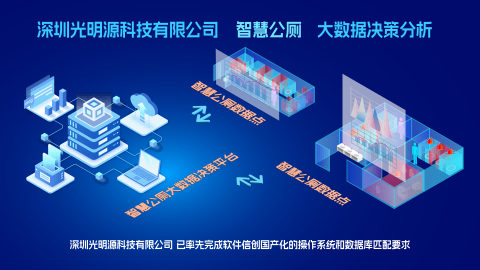

数据传输层:采用LoRaWAN与NB-IoT双模通信。在地下车库等信号盲区,LoRaWAN的穿透性确保数据稳定传输;在开阔区域,NB-IoT的低功耗特性延长设备续航。某智慧公厕实测显示,双模方案使通信可靠性提升至99.9%。

云端决策层:搭载数字孪生引擎与AI算法。引擎构建公厕三维模型,实时映射环境数据;算法基于LSTM神经网络预测人流高峰,动态调节照明、通风等设备。在杭州某景区,该算法使能耗降低35%的同时,保持环境舒适度。

交互服务层:整合270°环视屏与语音交互。环视屏采用鱼眼校正技术,在1.8米高度即可完整呈现3D公厕模型;语音系统支持方言识别,老年用户使用门槛降低60%。深圳某市政公厕的AR导航眼镜,更实现厘米级定位精度。

环境自适应:传统公厕的"定时冲水""人工除臭"模式被彻底颠覆。某科技企业的智慧公厕通过氨气浓度与客流量双因子算法,自动调节排风功率。当异味指数超过阈值时,紫外线消毒装置自动启动,配合香薰系统实现气味中和。实测数据显示,该模式比传统方案节能40%且异味投诉率归零。

服务精准化:智能引导系统解决"找厕难"痛点。北京某火车站的智慧公厕通过蓝牙定位技术,在旅客手机APP推送最优路径。对于特殊群体,系统优先分配无障碍厕位,并联动清洁机器人进行优先保洁。母婴室配备的智能温奶器,更通过物联网与储物柜联动,实现"无感取用"。

管理智能化:远程运维平台重塑管理范式。广州某市政项目部署的智慧公厕,工作人员通过PC端即可监控20公里范围内的所有设备。当耗材余量不足时,系统自动生成采购订单;当设备故障时,AR眼镜远程指导维修。这种"预防性维护"使故障响应时间缩短70%。

用户体验提升:上海某商业综合体的智慧公厕引入"如厕满意度"评价系统。用户通过扫码可对卫生、气味、设备响应等维度打分,数据同步至管理后台。运营首月,该厕所卫生评分从3.8提升至4.9(满分5分),带动商场整体满意度提升15%。

城市形象升级:智慧公厕成为智慧城市建设的微缩样本。深圳某市民广场的智慧公厕配备环境监测大屏,实时显示空气质量、人流量等数据,成为市民科普窗口。这种"透明化"管理显著增强市民对智慧城市的感知度。

当科技赋予公厕"思考"能力,这个曾被忽视的城市空间正焕发出新的生命力。智慧公厕不仅解决基本生理需求,更在方寸之间编织着城市服务的精细网络,让公共服务既有智慧,更具温度。随着技术持续演进,我们有理由期待,未来的智慧公厕将成为智慧城市中最具人文关怀的"神经节点"。

版权所有:深圳市光明源智能科技有限公司 电脑版 | 手机版 粤ICP备19042726号